Le Vignoble de Saint-Pourçain sur Sioule

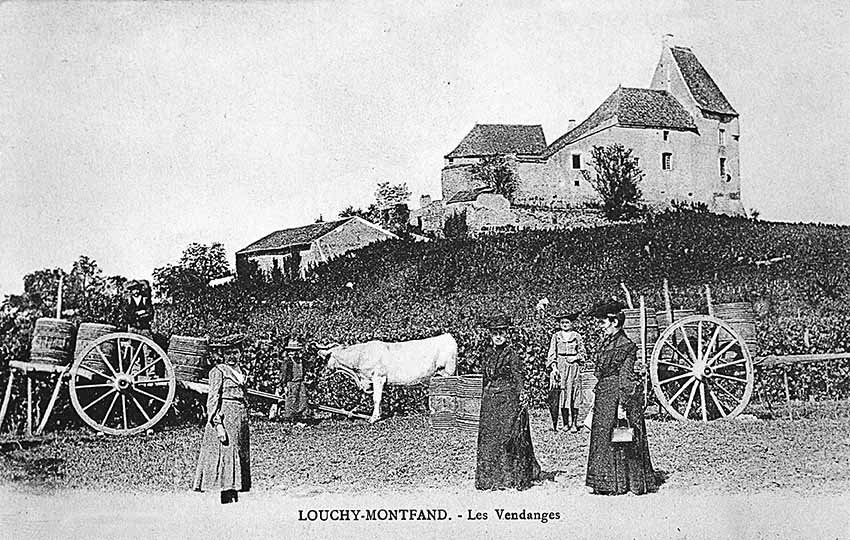

Le vignoble de Saint-Pourçain a été implanté par les Gallo-Romain, puis développé par les Bénédictins et les ducs de Bourbon. Il est ainsi l’un des plus vieux vignobles de France et a connu ses heures de gloire au Moyen Âge, notamment grâce à Saint-Louis et les papes d’Avignon. Situé à l’extrême sud-est du grand vignoble de la Vallée de la Loire dans le Massif Central, il a obtenu son AOC en 2009 et s’étend sur 600 hectares au centre de l’Allier-Bourbonnais. Décliné en trois couleurs, les vins de Saint-Pourçain sont légers, fruités et frais en bouche. Sa particularité ? Son cépage autochtone : le tressallier, qui donne aux blancs vivacité et fraîcheur, le parfait mariage avec la rondeur du chardonnay.

Le Saint-Pourçain, l’un des plus vieux vignobles français

C’est au Moyen Âge que les vins de Saint-Pourçain acquièrent une solide réputation en étant prisé par les rois de France et les papes d’Avignon. Ces derniers exigeaient d’ailleurs qu’on leur expédie 60 à 120 hectolitres par an. Il est même cité aux côtés de Beaune et Saint-Emilion dans le poème La Bataille des Vins d’Henri d’Andeli. Ce poème en 204 vers, constitue un inappréciable témoignage sur les vignobles connus du XIIIe siècle sous forme de grand testing médiéval organisé par Philippe-Auguste. Pas encore convaincu ? Il a été retrouvé une ordonnance du roi Jean II le bon de 1390 qui établit la hiérarchie des vins consommés à Paris et les Saint-Pourçain sont aux sommets devant les Bourgognes, au même rang que les vins de Beaune.

À la fin du XVIIème siècle, le vignoble comptait plus de 8000 hectares.

Mais l’apparition du chemin de fer et le rassemblement de la cour à Paris marquent un tournant pour le vignoble désormais concurrencé par les vins du midi. L’acheminement jusqu’à la capitale est plus long et plus périlleux, les barriques arrivent donc avec un coût beaucoup supérieur aux autres. Rajoutée à cela, l’invasion destructrice du phylloxéra (un puceron venu d’Amérique) à la fin du XIXème siècle, les vignes se recentrent sur la rivière Allier et la ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Cependant, les vignerons de l’époque ne se laissent pas abattre et décident de s’unir et de continuer à faire vivre ce vignoble du centre de la France. En 1951, il se voit attribuer le label Vin délimité de qualité supérieure. À partir de 1970, coopérateurs et indépendants se lancent dans une démarche longue de restructuration du vignoble, de modernisation de la vinification. Entre 1973 et 1984, plus de 250 hectares sont replantés. Ce travail acharné porte ses fruits après 27 ans d’effort avec l’obtention de l’AOC le 28 mai 2009.

Aujourd’hui, le vignoble saint-pourcinois est étendu du sud de Moulins jusqu’à Chantelle le long de l’Allier et de la Sioule sur 600 hectares traversant 19 communes. Il compte 400 hectares de rouge, 200 hectares de blancs dont 60 hectares de tressallier, le cépage autochtone de la région. La soixantaine d’exploitations viticoles est repartie entre la cave coopérative (l’Union des Vignerons) et la vingtaine de vignerons indépendants dont font partie les Bérioles.

Le conservatoire des anciens cépages, garant de la mémoire du vignoble

Plantés sur les coteaux du château de Chareil-Cintrat à 10 minutes de Saint-Pourçain, les ceps autrefois cultivés dans le vignoble s’étendent sur 2 hectares. L’association entretient également la mémoire des anciennes méthodes de culture : plantations à « pessiaux » (échalas) ou à « paillas » (treilles lattées), vendanges à la bacholle… Ses adhérents participent aux travaux de la vigne (taille, ébourgeonnage, vendange) et deviennent ainsi passeur de la mémoire du Saint-Pourçain. Chaque année, le conservatoire produit une cuvée avec les 10 cépages blancs et une cuvée de rouge depuis 2025.

Carte d’identité

hectares

communes

hl/an

pieds/ha

Les trois sols du Saint-Pourçain

Le vignoble de Saint-Pourçain ne se dévoile pas aussi facilement que ses voisins bourguignons. Entre champs de céréales et exploitations agricoles, les vignes dominent le Val d’Allier et de la Sioule, entre 230 et 350 mètres d’altitude, en coteaux ou sur les anciennes terrasses graveleuses des rivières.

Au nord-est, le sable est roi. Il apporte de la légèreté aux vins. Au centre et au sud, les terrains argilo-calcaires issus de la rivière Sioule donnent de la profondeur et des tannins plus soutenus. Enfin, à l’ouest, le granite façonné par la Bouble offre des notes minérales et d’épices notamment au gamay.

Pour en savoir plus sur les sols granitiques et argilo-calcaire du Massif Central, nous vous conseillons le podcast Jus de Caillou de Leslie Brochot.

Les cinq cépages du vignoble

Le tressallier

Venu de la région de Chablis et connu sous le nom de Sacy, des moines cistériens ont traversé l’Allier pour implanter une abbaye à Saint-Pourçain, emportant avec eux ce cépage. Le Sacy a ainsi changé de nom pour devenir le tressallier.

Sa fiche

Robe : jaune pâle

Nez : agrumes, fleurs blanches, pommes vertes

Bouche : frais et vif, il se finit généralement par une légère salinité qui fait saliver

Le chardonnay

Cépage mondialement connu, il donne des vins agréables, facile à marier grâce à sa rondeur.

Sa fiche

Robe : jaune citron pâle

Nez : agrumes, tilleuls, fruits blancs voire jaunes

Bouche : minérale et rond

Le sauvignon

L’un des plus anciens cépages blancs, il est cultivé dès l’époque gallo-romaine. Il est aussi le cépage blanc le plus cultivé dans le monde. Il se décline aussi bien en vin sec comme à Sancerre ou Puilly-Fumé qu’en liquoreux en Sauternes.

Sa fiche

Robe : jaune citron pâle

Nez : agrumes, fruits blancs, buis

Bouche : minérale, frais et vif

Le gamay

Il doit sa renommé notamment au Beaujolais. Pourtant il était majoritaire dans le vignoble de Bourgogne mais il fut nommé le « vil et déloyal plant » par Philippe le Hardi qui décida de l’éradiquer de sa région au profit du pinot noir.

Sa fiche

Robe : rouge violet, rubis

Nez : petits fruits rouges, framboise, le groseille, la violette et le poivre

Bouche : minéral, frais, avec une structure souple

Le pinot noir

L’une des plus anciennes variétés de raisin, il est indissociable de la grande finesse des vins de Bourgogne où il a été réintroduit en 1395 par le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi.

Sa fiche

Robe : rouge rubis

Nez : fruits rouges, framboise, cerise, épices

Bouche : une texture souple et soyeuse, des tannins élégants et fins

Les vins de Saint-Pourçain, une histoire d’assemblage

Les rouges : gamay et pinot noir

Une robe rouge cerise aux reflets violets. Le nez est marqué par des notes de fruits rouges et noirs comme le cassis, la groseille ou la framboise. À cela s’ajoutent des épices poivrées et des notes florales comme la violette et la pivoine. En bouche, les vins sont souples, fruités et laissent une agréable sensation de fraicheur.

Les blancs : chardonnay et tressallier

Une robe jaune pâle aux reflets d’or. Les agrumes, les fruits blancs et jaunes viennent caresser les narines ainsi que le chèvrefeuille et le miel. Les blancs sont frais et aromatiques, équilibrés entre le côté chaleureux du chardonnay et la vivacité du tressallier.

Les rosés : 100% gamay

Seule exception dans le cahier des charges, les rosés sont mono-cépages. Caractérisé par leur robe saumonée aux nuances violines, le nez est fruité avec des notes de framboise, pêche et florales. La bouche est vive et fraîche, finissant par des notes minérales et fruitées.

9:00 – 12:00

14:00 – 18:00

Fermé

Jean TEISSEDRE, Sophie et Jérôme Roux

Tél : 04 70 47 09 15 / 06 21 04 37 45